近日,中科润资(重庆)节能科技有限公司作为重庆“33618”产业规划中新材料的代表企业,超前布局“一带一路”产业发展机遇,取得了丰硕成果。《人民日报客户端》也专篇报道了中科润资的成功之道。

中科润资:从技术破壁到国际突围

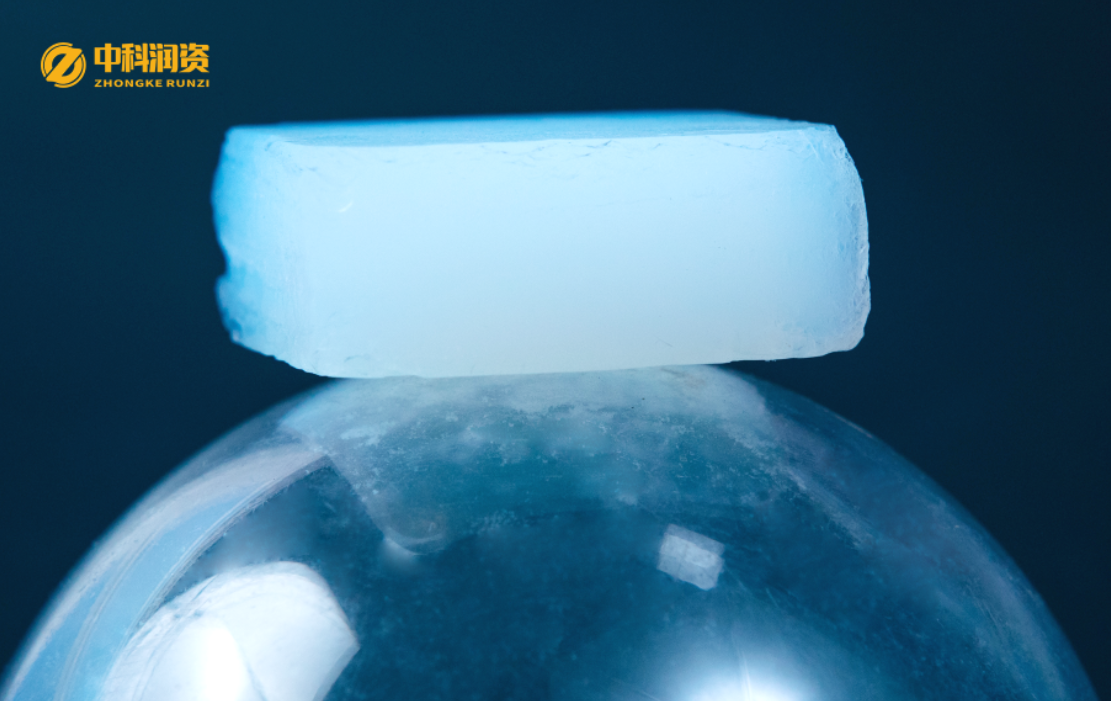

气凝胶,被誉为“改变世界的神奇材料”,具备-196℃极寒至1500℃高温的卓越耐温性能,却曾长期被西方技术垄断。截至2023年,我国高端气凝胶进口依赖度仍高达65%。中科润资立足重庆合川,通过政校企三方协同,构建“技术研发—成果转化—国际推广”一体化平台,打破国外技术壁垒,推动国产高端新材料走向世界。

“重庆造”气凝胶,为全球产业赋能

中科润资的气凝胶产品已通过“渝新欧”班列进入东南亚、中亚、中东等十余个“一带一路”共建国家,覆盖新能源、油气、建筑等多领域:

-

新能源领域:气凝胶纳米隔热片为东南亚新能源车动力电池打造“防火墙”,破解热带地区电池热失控难题;

-

油气工程:在中亚油气田保温项目中,产品较传统材料减厚超60%,助力降本增效;

-

低碳建筑:在中东推出气凝胶纳米保温装饰发热一体板,推动高温干旱地区绿色建筑落地。

政校企共育新质创业力人才

中科润资与重庆对外经贸学院、合川人社局共建人才培育体系,聚焦“数字经济时代大学生新质创业力”,三年内计划培养200余名懂技术、通贸易、晓国际的复合型人才,并设立“一带一路研究院”,开发多语种技术手册,为产品国际化注入持续动能。

在中科润资与校地共建的实验室里,一块块轻薄如絮的气凝胶材料正接受精密检测。气凝胶兼具-196℃极寒至1500℃高温的耐温特性,却曾长期被西方国家掌控,2023年我国高端气凝胶进口依赖度仍高达65%。

“瞄准这一领域,我们扎根合川,与政企校三方构建深度协作体系。”中科润资(重庆)节能科技有限公司副总经理陈大坤介绍,重庆市教育科研实验基地聚焦“数字经济时代大学生新质创业力研究”,为企业定向输送兼具技术研发与国际贸易素养的复合型人才;高校则联合企业搭建“技术研发—成果转化—国际推广”实训平台,协助攻克产品商业转化中的标准对接、跨境贸易合规等难题,让技术优势稳步转化为市场优势。

如今,这份政校企协同的创新成果,正通过“渝新欧”班列等渠道进入十余个“一带一路”共建国家。“在东南亚新能源车企生产线,我们的气凝胶纳米隔热片为动力电池装上‘防火墙’,破解热带地区电池热失控难题;在中亚油气田保温工程中,产品较传统材料减厚超六成,帮当地企业降本增效;在中东建筑项目里,气凝胶纳米保温装饰发热一体板推动低碳建筑落地,适配干旱高温气候。”中科润资项目经理廖文超细数成果时难掩欣喜。

截至目前,在耐1300℃超高温保温隔热材料领域,企业海外订单同比增长超80%。

“从实验室走向国际市场,政校企协同培育的新质创业力人才是关键支撑。”重庆合川人才和就业服务中心主任王宏伟表示,重庆对外经贸学院的国际贸易人才培育,帮助企业快速适配“一带一路”共建国家产业需求与标准体系。目前,各方正探讨开发多语言版本气凝胶应用技术手册,并依托该校设立“一带一路研究院”,计划三年内培育200余名懂技术、通贸易、晓国际的新质创业力人才,为气凝胶产品在沿线国家推广筑牢人才根基。

“未来,我们将继续深化与科研基地、科创企业的协作,推动更多‘卡脖子’技术突破转化为国际合作优势,为‘一带一路’高质量发展注入更多‘重庆力量’。”重庆对外经贸学院重庆市教育科研实验基地负责人张伟东教授的话语,道出了政校企三方共促产业出海的坚定决心。

https://www.peopleapp.com/column/30050630020-500007172895